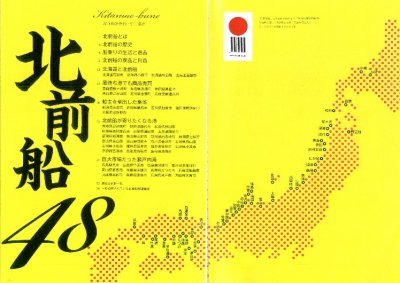

鳴門「撫養湊」を北前船の日本遺産③

「香川県多度津の視察報告」

19世紀に盛行した北前船は、主に北海道の鰊粕(魚肥)や昆布を日本各地に運び、日本経済に大きな影響を与えるとともに日本文化を育んだ。阿波忌部は黒潮航路で鳴門を出発し、関東を拓いた。一方、日本海側にも進出し、数多くの痕跡を各地に残している。その忌部航路の江戸後期版が北前船である。鳴門「撫養湊」は、古代から阿波の主要港で、北前船の時代には、忌部の時代と同じく東西海運の結節点として繁栄した。特に北海道の主要商品である鰊粕(魚肥)を西日本で一番購入していてのは撫養湊であった。その魚肥は、吉野川流域の藍栽培に使用され、ジャバンブルーを生み出す原動力となった。

現在、北前船の船主集落や寄港地が次々と日本遺産に登録されている。撫養湊なくして北前船は歴史的にも語れず、研究所では、徳島県の活性化のためにも、撫養湊の日本遺産登録に向け活動する予定にしている。

その研究活動の一環として、8月に、林博章博士は、香川県の多度津を視察した。多度津は古くからの港町で、江戸時代後期の天保9年に整備された多度津湛甫は北前船の寄港地なった。そして、廻船業に従事した商人たちが台頭しました。加えて、琴平との接続の便利さから、江戸後期に、金毘羅参りが盛んになり、多度津金毘羅街道とも称されるようになった。多度津市民による昔ながらの町並みを保存しようとする活動や日本遺産の看板の建て方は、鳴門にとっておおいに参考になるものであった。

その研究活動の一環として、8月に、林博章博士は、香川県の多度津を視察した。多度津は古くからの港町で、江戸時代後期の天保9年に整備された多度津湛甫は北前船の寄港地なった。そして、廻船業に従事した商人たちが台頭しました。加えて、琴平との接続の便利さから、江戸後期に、金毘羅参りが盛んになり、多度津金毘羅街道とも称されるようになった。多度津市民による昔ながらの町並みを保存しようとする活動や日本遺産の看板の建て方は、鳴門にとっておおいに参考になるものであった。

町並みを保存しようとする素晴らしい幟

鳴門の撫養街道にも掲げたい